【体験談】ワーママでメンタル崩壊!限界だった私の記録

共働き家庭が多い昨今、

仕事も家事も育児もうまくまわらない…。ワーママってマジしんどい(泣)

と感じている人は、少なくないはず。

私自身、家庭と仕事の両立ができずメンタルが崩壊寸前になり、退職という決断をしました。

生活のためにお金を稼ぎたいけれど、バリバリ働くのは大変でした…(放心)。

この記事では、メンタル崩壊したワーママ時代の体験談とそこから抜け出した方法の2つをお伝えしていきます。

- 30歳後半のワーママ

- 息子が3歳のときに会社を退職

- 現在は在宅ワーカーとしてゆるく働く

- 小学生と保育園児の兄弟を育児中

ワーママにおすすめの転職サービス

仕事が好きなワーキングマザーのための転職サービス。

働きやすさはもちろん、やりがいを持って働ける求人がたくさんあります。

| 運営会社 | 株式会社mog(mog Co.,Ltd) |

| 料金 | 転職サービスの利用はすべて無料 ※mog careerの研修など一部有料サービスも有 |

| メイン利用者 | ワーキングマザー、育休産休中のママ |

| 求人情報 | 正社員案件中心(業務委託、契約社員の案件もあり) |

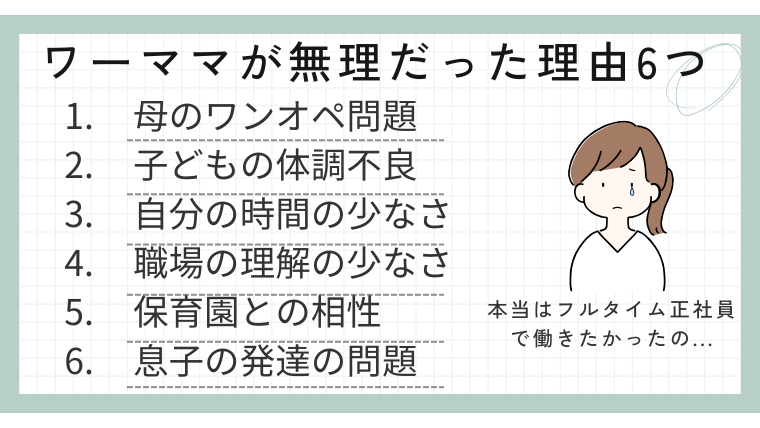

私にワーママが無理だった理由6つ

正社員かつフルタイムのワーママは、私にはむずかしいものでした。

以下に、当時の体験をもとにした6つの理由をあげてみます。

「あるある!」と共感していただけたら嬉しいです。

(1)母のワンオペ問題

私がワーママが無理だった1番の理由は、「ワンオペ問題」でした。

実は私、息子が3歳になるまでシングルマザーだったんです。

多分、多くの人が

あ〜シングルマザーだからワンオペが大変だったのね!

と思ったと思います。

しかし、我が家では、再婚後のほうが問題でした(笑)

お金を稼いでくれる夫は大変ありがたいことですが、初婚で育児や家事スキル0のため、はじめはワンオペでこなしていました。

Before(シンママ時代)

- 仕事に全力で家は汚い

- 洗濯などは幼児と2人分

- 料理はあまり作らない

- 夜にゆっくり家事できる

↑こんな感じの生活が…

↓こう変わりました。

after(再婚後)

- 共同生活である以上、掃除が必要

- 大人が増え洗濯などの家事負担増

- 料理を作る(節約、役割分担のため)

- 仕事を時短にしたことで全部のしかかってくる

- 「子連れ再婚してもらった」気持ちが強くて頑張りすぎる

シングルでも大変なことは多かったですが、共働き家庭のワーママさんの凄さを実感しました。

世間的にも、共働き家庭では、育児や家事を女性が多く負担するケースがまだまだ多いようです。

総務省の「社会生活基本調査」(2021年)によると、共働き世帯において妻が家事に費やす時間は1日平均204分、いっぽうで夫は約40分。

(2)子どもの体調不良

保育園に通い始めた頃や冬場には、子どもが頻繁に風邪をもらい、そのたびに仕事を休まざるを得ない状況が続きました。

この状況が、職場での罪悪感や子どもへの申し訳なさにつながり、精神的な負担となりました。

「少しの風邪なら仕事のために預ける」という選択に罪悪感を感じつつも、仕事を優先せざるを得ない葛藤がありました。

(3)自分の時間の少なさ

フルタイム勤務と子育てを両立する中で、自分のための時間が消滅しました。

睡眠時間をけずって時間を確保しようとしましたが、疲労は蓄積するばかりで悪循環に。

しだいに、ほかのワーママを羨む気持ちが生まれ、人と比較してしまう自分に落胆しました。

「両親と同居のママとか時間ありそうで羨ましい〜泣」なんて同居の苦労も知らずに思ってました。

(4)職場の理解の少なさ

子どもを持つ親の生活スタイルを理解してもらうのがむずかしい職場だと、周囲に気を使いすぎたり、孤立したりすることがあります。

シンママ時代に勤めていた企業は、若い男女や子供のいない既婚女性が多い職場でした。

人間関係の悪化により、職場に居場所を見いだせなくなることもありました。

(5)保育園との相性

保育園の方針や先生との相性が合わない場合、ワーママ生活はさらに困難になります。

子どもが園を嫌がる状況に直面すると、親としてどうするべきか悩みました。

相性の良い保育園を見つけることが、精神的な負担を軽減する鍵になると実感しました。

(6)息子の発達の問題

息子は幼少期、落ち着きがなく、手がかかる子でした。

小学生になり「ADHD」「ASD」と診断されましたが、当時は自分の育て方が悪いせいだと思い、苦しみました。

母親である私が仕事をしていることで息子のサポートやケアを十分できていないのではとも悩みました。

会社でも、体調不良以外のお迎え要請が来ることがあり、働き方や退職を考える1番のきっかけになりました。

心配が多いお子さんを持つ家庭では、周囲のサポート体制がないとフルタイム勤務は非常に厳しいと感じました。

体験談:ワーママ無理だったときの解決策

ワーママ7年目の私が「もう無理だ」と感じたときに試した解決策を、効果があったものを中心にご紹介します。

とくに2人目の妊娠中や育児中に役立った方法が多いですが、長男のときにもこれを知っていれば…と感じるものばかりです。

(1)リフレッシュ保育を利用する

育児や仕事で疲弊したときは、子どもを一時的に保育施設に預け、自分自身をリフレッシュする時間を確保するのも一つの方法です。

通園中の園に「休みの日でも預けられるか」と相談すると、誤解をまねくことがあります。

「リフレッシュのため一時的に利用できる保育施設を探しているが、園で可能か」と具体的に伝えると良いでしょう。

(2)保育園のストレスを減らす

保育園との相性が悪い場合、転園や先生とのコミュニケーション改善を検討してみましょう。

相性が合う園を見つけることで、親子ともに大きなストレス軽減につながります。

私も忙しさにかまけて園とのコミュニケーションを疎かにしてしまい、先生から冷たい対応を受けた経験があります。

しかし、きちんと話をすると、誤解がとけました。

小さいことですが「保育園のオムツ書き」や「スタイの洗濯の手間を省く」なんてことでも負担は少し減ります。

(3)時短家電の活用

疲れたワーママは、極力、家事のストレスを減らすことをおすすめします。

我が家では、ロボット掃除機、食洗機、ドラム式洗濯機を導入し、日常的な家事の手間が劇的に減りました。

戸建ての家庭ならドラム式洗濯機や食洗機をおすすめしますが、賃貸アパートやマンションの人は、掃除機から導入すると手軽ですよ。

場所を取らない水拭き掃除機の記事はこちら▼

(4)家事代行やミールキットの活用

家事をすべて自分で完璧にやろうとすると、心身に負担がかかります。

- 代行業社へ家事を外注

- 食材宅配やネットスーパー

- ミールキット

などを活用すると、負担を大幅に減らすことが可能です。

「家事代行まではちょっと…」という人には、oisix(オイシックス)おすすめですよ!

①買い物

②献立作り

③体に良い食材選び

④カットなどの調理の手間

が削減できるので、かな〜り楽です!

人気のお試しセットは、かなりお得(食材を普通に買うよりとっても割安)なのでぜひ試してみてください♪

(5)職場に相談し、働き方を変更

通勤時間の削減や柔軟な働き方は、時間と心の余裕を生みだします。

最近ではリモート勤務を取りいれる企業も増えているため、提案次第で道が開けるかもしれません。

私の場合、上司に相談した結果、週に数日はリモート勤務が可能になり、育児や家事に使える時間が大幅に増えました。

(5)自分に合う職場に転職

現在の職場が自分に合わない場合、転職を視野に入れるのもひとつの選択肢です。

育児と仕事のバランスを取りやすい職場を見つけることで、気持ちにも余裕が生まれます。

私自身、通勤時間が短く育児支援制度が整った職場へ転職し、時間を確保できるようになりました。

ワーママが退職するデメリット

退職や転職は、生活を見直す選択肢として有効ですが「退職」を選ぶ場合には注意も必要です。

しかし転職ではなく「退職」を選ぶ際には、色々とデメリットも生じます。

- 収入の減少

家計に直接影響を及ぼす - 社会との繋がりが薄れる

孤独感や疎外感の原因に - キャリアの後戻り

再就職時にハンデとなる可能性

かつての私は、退職後の不安やリスクに悩み、ストレスをためこんでしまいました。

悩みを抱えこんだときには、家族や友人、転職エージェントなどプロに相談することをおすすめします。

まとめ:ワーママは無理だったと感じる人へ

ワーママ歴7年の私も、「ワーママ無理だ」と感じたことは数えきれません。

しかし、その都度、働き方や生活スタイルを見直すことで、今では無理のない形で育児と仕事を両立できています。

仕事と家庭のバランスに悩んでいる方は、ぜひ一度、現状を見つめ直し、自分に合った働き方を模索してみてください。

この記事が、あなたの選択肢を広げるきっかけとなれば幸いです。

ワーママにおすすめの転職サービス

仕事が好きなワーキングマザーのための転職サービス。

働きやすさはもちろん、やりがいを持って働ける求人がたくさんあります。

| 運営会社 | 株式会社mog(mog Co.,Ltd) |

| 料金 | 転職サービスの利用はすべて無料 ※mog careerの研修など一部有料サービスも有 |

| メイン利用者 | ワーキングマザー、育休産休中のママ |

| 求人情報 | 正社員案件中心(業務委託、契約社員の案件もあり) |

限界ワーママは、ラクで栄養があるご飯を食べて、ゆっくり寝ましょ。